Intensivversorgung im Fokus

Niemals zuvor war der Begriff „Intensivversorgung“ so oft in den Nachrichten zu hören und zu lesen wie in der Pandemie. Derzeit hauptsächlich verbunden mit dem Überlebenskampf von Patienten mit schwerem COVID‐19‐Verlauf, wissen viele nicht, welches Leistungsspektrum hinter diesem Fachbereich der Medizin und Pflege steckt. Nicht nur Coronapatienten benötigen Plätze auf der Intensivstation: Hier werden Patienten nach schwersten Unfällen, großen Operationen oder bei Schockzuständen behandelt. Intensivmedizinische Versorgung ist vor allem auch bei der Versorgung eines akuten Herzinfarkts oder Schlaganfalls unabdingbar.

Hochleistungsorientiert und Interdisziplinär

Die Disziplinen der Anästhesiologie und Intensivmedizin sind über ihre Tätigkeiten und Zuständigkeitsgebiet eng miteinander verwoben. „Oberste Prämisse ist dabei, im Rahmen einer Operation oder Intensivversorgung Vitalfunktion und Schmerzfreiheit der Patienten sicherzustellen.

Dazu zählen zum Beispiel die Überwachung und Aufrechterhaltung von Herzschlag, Blutdruck und Atemtätigkeit, aber auch die angemessene Dosierung von Narkose‐ und Beruhigungsmitteln“, so Johann Knotzer, Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Wels‐Grieskirchen. „Auf unseren Intensivstationen haben wir die Möglichkeit, Patienten mit verschiedenen Organversagen maschinell bis hin zur Durchführung einer extrakorporalen Zirkulation, sprich mit einer Herz‐Lungen‐Maschine, zu behandeln.“

Anästhesisten, Chirurgen, Kardiologen, Neurologen oder Kinder‐ und Jugendärzte – auf der Intensivstation arbeiten je nach Bereich unterschiedliche Fachärzte eng zusammen. Unterstützt werden sie dabei von speziell ausgebildeten Pflegekräften. Aber auch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden werden in der Intensivversorgung herangezogen, etwa um die Skelett‐ und Atemmuskelfunktion der Patienten zu verbessern oder ihre Entwöhnung von der künstlichen Beatmung zu unterstützen.

Wer muss auf die Intensivstation?

Die Intensivmedizin versorgt Patienten in akut lebensbedrohlichen Zuständen und ist auf die Stabilisierung der Organfunktionen nach komplexen Eingriffen spezialisiert. „Am häufigsten betreuen wir Patienten nach schwersten Auto‐, Arbeits‐ oder Freizeitunfällen und im Rahmen großer Operationen“, so Knotzer.

Sein Kollege Ronald Binder, Leiter der Internen Intensivstation am Klinikum Wels‐Grieskirchen ergänzt: „In unserer Einheit werden bedrohliche Krankheitsbilder aus allen Teilgebieten der Inneren Medizin, Pulmonologie und Neurologie behandelt. Schwerpunkte sind die Versorgung des akuten Myokardinfarktes, des Lungenversagens und lebensbedrohlicher Infektionen.“ Nicht immer ist die Notwendigkeit einer Intensivversorgung absehbar.

Gefragte Intensivpflege – so läuft die Ausbildung ab

„Intensivbetten werden knapp“ – in Corona‐Hochzeiten dominieren oftmals solche oder ähnliche Schlagzeilen. „Eigentlich fehlt es uns aber bei hohen Belagszahlen an den personellen Ressourcen, genau genommen mangelt es an speziell ausgebildeten Intensivpflegekräften – sie sind Schlüsselpositionen in den interprofessionellen Teams der Intensivstationen“, so Binder. „In einem zunehmend technisierten und komplexen Arbeitsumfeld benötigen Intensivpflegekräfte einen Mix aus fachlicher und sozialer Kompetenz, um dem allumfassenden werteorientierten Anspruch der Intensivpflege Rechnung zu tragen.“

Dementsprechend tiefgreifend verläuft die Sonderausbildung zur Intensivpflege. An das allgemeine Studium der Gesundheits‐ und Krankenpflege, welches auch an der FH Gesundheit direkt am Campus des Klinikum Wels‐Grieskirchen absolviert werden kann, schließt innerhalb von fünf Jahren der einjährige Weiterbildungslehrgang zum akademischen Experten in der Intensivpflege an. Zu den wesentlichen Eigenschaften für Intensivpflegepersonen zählen technisches Verständnis und Interesse an der Verwendung medizinischer Geräte.

Wichtig sind Teamfähigkeit sowie hohe Belastbarkeit in körperlicher als auch psychischer Hinsicht. Ausschlaggebend ist zudem die Kompetenz, Situationen richtig einschätzen können sowie in Stresssituationen entscheidungsfähig zu bleiben.

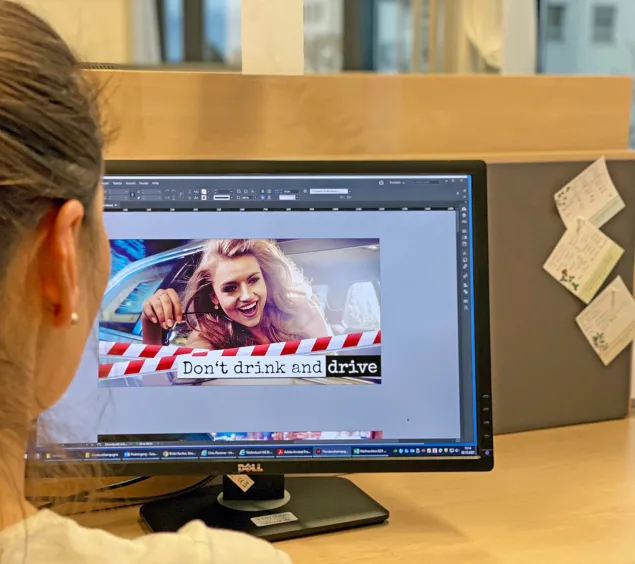

Kampagne

Don't drink and drive

Hals- und Beinbruch